山地条件下的医院建筑设计

地质情况复杂、地貌形态各异、地形起伏多变的客观条件为医院建筑规划设计带来了一定的难度,如此复杂条件下若要实现医疗功能的便捷性、空间利用的高效性、交通系统的适应性等要求,需要不断的探索与实践。

文/ 张蕊 张岩(中联西北工程设计研究院有限公司)

在我国,山地、丘陵和高原的面积约占全国土地总面积的3/4,在统筹城乡发展的城镇化战略中,山地条件下的医院建筑实践活动也越来越多。而地质情况复杂、地貌形态各异、地形起伏多变的客观条件为医院建筑规划设计带来了一定的难度,如此复杂条件下若要实现医疗功能的便捷性、空间利用的高效性、交通系统的适应性等要求,需要不断的探索与实践。

地形认知与处理

回应自然地形是山地建筑的特点之一。如何利用复杂多变的地形特征,依托地形的天然坡度,将多入口、多分流的医院建筑功能联系起来?认识场地当为第一要务,通过地形图、卫星图及实地踏勘形成初步的场地认知,搜集场地及周边的地质、地形及水文等资料,明确场地条件。在此过程中还要注意山体的山位和坡度,因为不同的山位对建筑的通风和采光影响也不同,这种影响在医院病房、康复活动区、医护人员办公区等人们会长时间停留的空间中体现最为明显。

住院楼位于山体朝阳面

山坡地建医院,首先要对山坡基地进行详细的地质勘查,选择适宜建设的场地范围。本着因地制宜、绿色生态的原则,一般不宜对场地大挖大填,应尽量减少采用开山、填沟、改变水道等置原有山地环境特征于不顾的处理方式。门诊、医技、住院功能的平面一般都较规整,需要的基底面积也较大,因此应采取高位“挖”与低位“填”相结合的手法,削掉一些地势较高位置的土层,填筑地势较低的地段,合理缩小地形高差。尊重场地特征,发挥地形优势,既可缓解后期施工的难度、节约造价,也可保留特有的山地景观特色。

根据地形图上的地面高程,综合考虑场地与周边环境的高差关系,确定道路控制点、变坡点及建筑室内外地坪的设计标高。在土方计算的过程中不断调整不同建筑单体正负零取值,尽量达到土方平衡。了解各种支护形式的施工难度与经济性,给出合理的处理方案。

通过水土保持措施,防治山洪侵袭;进行边坡防护,防止地面坍塌;同时合理利用场地地质条件,通过结构形式的优化措施弥补不足,这是保证工程安全性的重要环节。根据不同地区的抗震设防标准,选择最有利的基础形式,加强抗震的细部构造,预防地震破坏。

总体规划与建筑布局

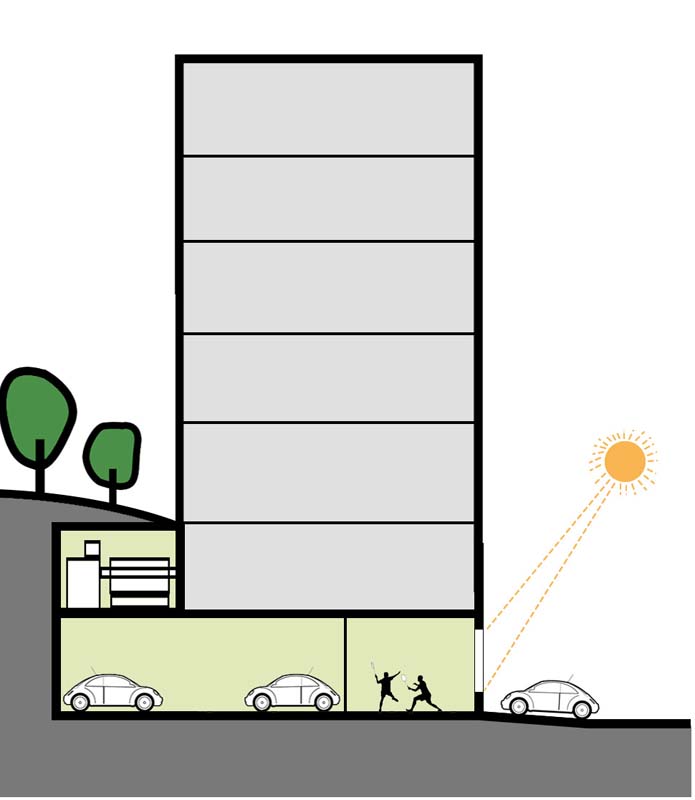

为了克服高差,山地建筑与场地的竖向关系可采取不同的形态模式,按照建筑底面与地表的相接关系,可分为地下式、地表式、架空式三类。为了合理利用场地坡度和山位,通常采用“不定基面”的原理,使建筑的入口层或室外活动场所位于不同的高度上。消解建筑体量,使建筑与环境和谐共融,因形就势利用山地高差创造出高低错落的建筑空间形态。

近年来,随着国家医疗服务供给侧改革力度的加大,医院建设的规模也越来越大,医疗流线的长度也随之增加。为了方便患者就诊,设计方案通常会设置连接各建筑单体的通道,使各功能区域之间形成便捷的联系。

不同建筑单体间的布局组织模式可分为分散式、混合式、分栋连廊式、集中式。在建筑单体分散与集中的推敲中,设计者们应梳理各功能区域的主次关系,例如:医疗功能为医院的主要功能,承担此功能的门诊与医技联系紧密,通常会集中布置;住院部则由于规模较大、使用者稳定且分设在不同的建筑单体中,因此,可利用架空天桥、地下通道、电梯等机械传动系统,与门诊医技保持适当的联系;后勤辅助系统中与医疗功能联系紧密的部分,因为要提供高效便捷的服务以保证医疗系统使用的便利性,所以需要就近布置;后勤辅助系统中可自成一区的部分则应因地制宜,减少不必要的场地处理。

分栋连廊式布局模式

场地地形高差虽然增加了建筑设计的难度,但也为多入口、多分流的医院流线设计创造了条件。医院建筑流线的复杂性,使得建筑出入口众多,遵循快速便捷及感染控制的要求,需设有普通就诊入口、急诊急救入口、儿科入口、传染科入口、发热门诊入口、体检保健入口、住院探视入口等,有时,许多其他功能科室也希望在地面层单设入口。而平地医院的接地层有限,往往做不到这一点。

门诊楼的双首层设计

场地地形高差使得建筑内部的多向发展具有独特优势,接地层进入建筑后可向上、向下进入不同的功能分区,缓解单向竖向交通压力,避免人流过于集中;住院楼设计为高层,其流线占据垂直流线路径的主要部分,可缩短水平流线;后勤辅助功能的进货、卸货平台,污染物及尸体的外运通道可在不同高程处独立设置,避免流线交叉。考虑到医院出入口较多,所以更应设计好建筑内部的交通系统,使各个出入口的人流都能迅速明确自己的方位,通过具有方向性和秩序感的导向空间便捷地到达目的地。

空间整合与利用

如今,在各城市规划设计条件中,对停车位的数量要求越来越严格,更多的地下空间被用于停车及设备用房。面对此情况,在平原地区,通常会采用大开挖的形式,较大的土方量不可避免,且多为无采光的全地下室。但由于此类功能弹性较大,因此,在山地条件中,可将其合理布置,以作为建筑适应地形的一种手段,根据场地高差,分析各建筑单体的正负零,并将其地下层的标高进行比较,通过跨层相接、坡道相接、“接地不接天”等方式,使各分区的地下层产生联系。

坡道相接 跨层相接 接地不接天

当建筑体量较大,且位于两侧有高差的地形处时,会形成不同的接地层,此时,可设置多处独立的入口。当低侧接地层为车库功能时,可将车库入口布置于此,这样可节省建筑内的车道空间,减少车辆在场地内的上下迂回。同时,也可充分利用此种条件下形成的半地下空间的采光面,将有采光需求的功能房间布置在采光面,而将对采光要求不高的功能布置在靠山岩一侧。开放的半地下空间,为空气调节和防排烟设计提供了便利,降低了整体造价。

掉层

吊脚

当建筑一侧为陡坡时,可将建筑地下层向陡坡处延伸,利用类似“吊脚楼”的处理方法,使地下室的顶板作为场地路面,满足环形交通的要求。出挑的地下室与场地围合形成多处可自然采光的可利用空间,减少了场地填方量,弥补了场地内部高差,同时,还扩展了地下室范围,增加了使用面积。

传染病医院的特殊处理

不同于综合医院,传染病医院系统更为复杂,往往要依据不同传染病的特殊性质进行进一步的分化,通常会采取将某一传染病的门诊及其病房合设,专门病症独立设置诊区的布局模式。这样设置有利于将单一的传染病患者集中在特定的区域内,便于传染病医院的感染控制和人员管理。而在山地条件分散式布局中,独立诊区会分布在多栋不同的建筑中,不同传染病症的患者仅需在自己的诊区内活动,地形对患者就医行为带来的阻碍较小。

由于各诊区自成系统,可以更好地采取“不定基面”的设计方法。建筑按地形分散建造,环境质量更佳,每栋建筑也更易获得较好的朝向、采光和通风。此时,合理利用局部小气候,可组织设计建筑内部的洁污分区。同时,山地起伏成为自然屏障,有利于隔离传染性细菌、病毒,分离洁污功能。

在山地条件下,建筑四周的高差,也为传染病医院的流线设计带来便利,同一诊区的不同功能通过不同层的接地入口进入,从根源上避免了更多的人流汇集和交叉感染。

山地条件对医院建筑布局设计提出挑战的同时,也启发了更为灵活的空间组织思路。在设计此类项目时,应充分认识场地特征,分析医院建筑的功能流线要求,采取创新性的空间处理方式,才能设计出因地制宜、便捷高效的山地医院建筑。

编辑:胡冰

限制与突破:复杂地形下的医院设计